1981年,粟裕将军因脑溢血长期住院治疗,期间湖北省委第一书记陈丕显尽管公务繁忙

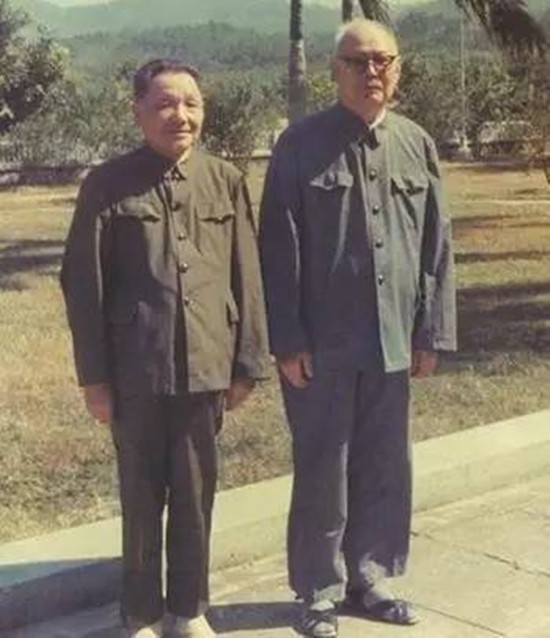

1981年,粟裕将军因脑溢血长期住院治疗,期间湖北省委第一书记陈丕显尽管公务繁忙,仍抽空带着儿子陈小津(左一,戴眼镜者)来探望老首长(如图)。1981年春天,粟裕住院了。那年他七十四岁,年纪已高,身体不好,脑溢血和脑血栓轮番找上门,医生安排了长期住院观察。对别人来说,这种病一犯,怕是要老老实实歇着,闭门养病,连说话都费劲。但粟裕不是别人。进了医院之后,他的精神状况出人意料地稳定。躺在病房里,不像是在休息,倒更像临时转移到了另一个战场。枕边放着几本军事理论书,床头柜上摊着地图,偶尔还要让护士帮忙把资料翻出来。医护人员原以为老将军进来,是要专心静养、谢绝打扰的,结果没几天,床边的人就络绎不绝,有来看望的老战友,有部队来的年轻军官,也有几个抱着资料本、愁眉苦脸的军史编撰人。有一次,一个叫张照远的副主编,负责《中国大百科全书·军事卷》相关章节的撰写,来医院请教粟裕。他不是打过仗的人,光靠翻档案、看报告,很难把握那些实战中瞬息万变的战役逻辑。粟裕一听,说行,来得正好。也没让人把访客往外请,反倒精神头一提,吩咐把椅子搬来,拉过一张草图,边看边讲。那场对谈后来被人记了下来,一共九条,后来大家都叫它“粟裕兵法”。不是粟裕自己起的名字,他从没想过给自己的经验总结封个金匾,但这些话确实掷地有声,句句都是打出来的,不是写出来的。讲的人坐在病床边,背靠着枕头,说得有点吃力,可思路极清晰,语气一点不含糊。听的人一边录音一边记笔记,生怕漏了一个字。这九条并不玄虚,通俗得很,可里头装着的,是整个战役筹划的底子。他最先强调的,是战略全局意识。大仗不同于小冲突,一旦动员上万人参战,牵一发而动全身。战役想赢,光靠局部拼劲远远不够,必须从最开始就立好棋盘。他反复说,不能见子打仗,不能仗打一半才想起目标在哪。他自己在解放战争中经历的多场大会战,都是靠这种“先布大局,再动细节”的打法才赢下来的。第二条,说的是首战务必大捷,这不是一句空话。人心这个东西,打仗时比枪炮还管用。第一仗要是输了,士气一下塌掉,后面哪怕战略再高明、兵力再雄厚,也难打回来。再往下讲,就说到了“集中优势兵力,出其不意”。敌强我弱的时候,不能硬拼,要会用局部优势调动整体节奏。他把自己在华东战场的几次突袭细节讲得很细,说白了,就是要把敌人牵着走,趁其不备、打其虚弱。那些看似冒险的调兵,其实每一步都算得死死的。有一条让听者记忆特别深的,是他讲到“失利不可怕,关键在调整指挥重心”。他说指挥官不能躲,越是局面不利,越要挺住核心指挥,稳住节奏,才能拉回来。他讲到因地制宜时用了个比喻,说战术像衣服,得看场合穿。山地、平原、水网、城市,每种地形都需要调整打法。部队也不是复制品,每支都有自己的性格和节奏。兵贵神速,也贵精准。还有一条,是他特别反复强调的:前线指挥不能中断。他说:“打仗不能靠预判,得靠实时。”过去通信落后,哪怕一根电话线断了,都可能改写整个战局。所以哪怕在敌火压制下,指挥所也要往前推。他自己在战斗中多次坐镇前线,有一次差点被流弹伤到,但就是因为他前移了指挥点,才及时把两个纵队的路线调整过来,避免了误入死地。剩下两条,一个是关于伤亡补充,一个是关于后勤保障。那一天之后,张照远带回去的,不只是九条“兵法”,更是一位将军的整套思考体系。这不是办公室里想出来的结构图,是从战壕里捡回来的经验。粟裕讲这些,不是为了留名,也不是为了炫耀。他是真的放心不下下一代人写的那些“纸上谈兵”,怕他们脱离了战场逻辑,只看数据,不懂血肉。说起来,粟裕晚年不止讲兵法这一次。身边人多次劝他写回忆录,楚青也劝过。她是他的妻子,也是人民日报的老记者。她觉得粟裕不该把这些宝贵的经验都带走,该留下点文字。当时国内很多开国将领都陆续开始写自己的回忆录,粟裕却一直拖着,说自己没那种写书的本事,也怕被人误会是邀功。他这个人就是这样,生前极少受访,也从不主动讲功绩。直到有一天,他偶然听说军校里将帅的回忆录可能会列入教材,那一刻,他沉默了很久,之后便开始整理自己的东西。没人催他,他自己悄悄地翻旧档案、整理地图,把那些当年打仗的路线重新画出来。他对细节要求极高,每一场仗都不只写过程,还要交代前因后果,兵力部署,战术转折。他说这不是给自己立碑,是希望后人能看明白仗是怎么打的。写了没多久,病情就反复起来。很多稿子写了一半,实在写不动了。有些战役他只列了提纲,有些甚至连笔都没动。他最放心不下的是淮海战役,那是他指挥生涯的高峰之一,但因为写到一半身体恶化,他始终没能落笔完整。他去世后,楚青和他身边的秘书朱楹花了好几年,把这些散稿、讲话记录、旧信件一一翻出整理。1988年,《粟裕战争回忆录》出版,朴素封面,没有浮夸文字,像他这个人一样安静、稳重。